14年勤めた大手包装会社を辞め、地元・佐用町へUターンした谷本智仁さん。実家・谷本弘輝堂の印刷業を継ぎながら、紙とデジタルを掛け合わせた地域活性のアイデアを次々と実現している。

ホルモンうどんマップや南光ひまわり祭りのデジタル施策にも尽力するなど、「紙だからこそできること」を武器に、まちの未来を静かに動かす谷本さんの歩みを追った。

合資会社谷本弘輝堂 谷本智仁さんのプロフィール

谷本 智仁(たにもと ともひと)

1986年10月4日生まれ。

佐用町佐用出身。

近畿大学経営学部卒業。

龍野高校、近畿大学を経て、大手製紙・包装会社「レンゴー株式会社」へ入社。14年間の勤務を経てUターンし、現在は実家の商業印刷業を担いながら、佐用町商工会青年部や地域イベントの企画にも携わっている。

「いつか佐用に帰るだろうな」と思っていた。

谷本智仁さんが「レンゴー株式会社」に就職したのは、近畿大学卒業後のこと。「3年か4年でUターンしよう」という思いがあった中で、印刷や包装関係の会社を調べた結果、同社にたどり着いたという。

「直接『帰ってこい』とは言われてなかったけど、長男だし、どこかで“いずれ戻るんだろうな”という感覚があって。大学3回生くらいの就活の時には、そういう考えになっていました」

レンゴー(株)では板紙部門に配属され、商業印刷とは異なる分野で経験を積んだ。コロナ禍で板紙部門はむしろ伸びていた一方、実家の商業印刷業は市場的に厳しさが増しており、「実家に戻って商売するイメージが持てなかった」と語る。

それでも14年という長い年月を過ごした会社を離れ、地元・佐用に戻る決意をした背景には、家族や地域への思いがあった。

家族とともに佐用へUターン

Uターンのタイミングは、ちょうど子どもの幼稚園入園期と重なった。

「レンゴーは転勤がある会社だったので、奥さんや子どもが新しい場所でうまくやっていけるか、いつも心配でした。でも実家に戻るという選択肢があったから、自然と佐用にUターンすることになったのかもしれません」

実家の商売を継ぐにあたって、父親からは何も言われなかったが、「本心では戻ってきてほしいと思っていたと思います」と話す。

紙だからこそ、できることがある。

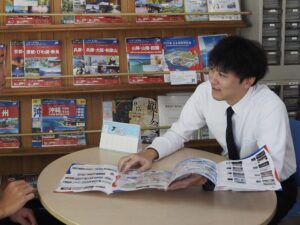

現在は、紙の業者として広報誌や各種パンフレット等、さまざまな印刷物を手がけながら、紙に+αの価値を加える取り組みにも挑戦している。

「“若いんやから新しいことしなさい”ってよく言われるんです。でも、僕は紙ベースでもできることがたくさんあると思っていて。たとえばデジタルスタンプラリーだとか、QRコードから抽選に参加できるツールなど、紙とデジタルの掛け合わせで地域を盛り上げる仕組みもつくれると考えています。」

こうした仕組みは、佐用町観光協会との連携により『南光ひまわり祭り』にも導入されることが決定。紙媒体にデジタル要素を組み合わせることで、来場者の体験をより楽しく、効果的に演出することが期待されている。

「紙があるからこそ成り立つ仕組みもあると思うんです。地域のイベントや観光にも、紙の力はまだまだ活かせる余地があると思っています」

佐用の名物を“紙×デジタル”で届けたい。谷本さんが取り組む地域貢献活動

地域貢献活動としては、佐用町商工会青年部に所属し、3年目となる現在は「ホルモンうどんマップ製作委員会」の委員長を務める。

「紙の業者として、紙媒体を通して佐用の名物を知ってもらいたいという気持ちがありました。ただ紙だけでは佐用の魅力を伝えきれないので、今年から制作するホルモンうどんマップでは、紙×デジタル(=Web版ホルモンうどんマップ)の掛け合わせで、多くの人に佐用の名物を知ってもらおうと取り組んでいます。」

佐用に暮らしてみて感じた“人のあたたかさ”

若い頃は「田舎やなあ」「住むのはちょっと」と感じていた佐用町だが、いざ戻ってみると印象は一変した。

「やっぱり人がいいなと。子育てもしやすいし、町として手厚い支援もある。小中学校の先生の数も多いですし、財政的にも安定しているのがありがたいです」20年後の未来を見据えながら、「子どもが大きくなるまで、佐用が衰退しないようにしたい」と力を込める。

“紙の可能性”を信じ、“地元の価値”を伝える。谷本さんの挑戦は、佐用町というまちの中で、静かにしかし着実に動き始めている。

コメント